13 > 30 septembre

Grâce au Groupement National des Cinémas de Recherche, dont DSN-Dieppe Scène Nationale est adhérente, vous pourrez découvrir en exclusivité 6 films qui ont créé l’événement dans les différentes sélections du dernier festival de Cannes !

Samedi 13 septembre – 20h30

En avant-première

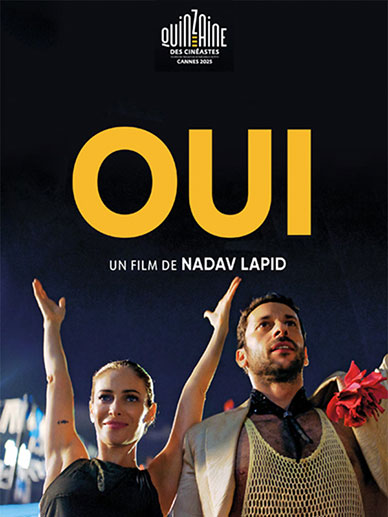

FILM ISRAÉLIEN DE NADAV LAPID (2025 – 2H30)

AVEC ARIEL BRONZ, EFRAT DOR, NAAMA PREIS

✪ QUINZAINE DES CINÉASTES – CANNES 2025

Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leurs âmes et leurs corps aux plus offrants, apportant plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y. se voit confier une mission délicate : mettre en musique un nouvel hymne national...

Né en 1975 à Tel Aviv, Nadav Lapid a réalisé trois courts métrages, publié un roman et travaillé comme critique littéraire et journaliste sportif, avant de rejoindre la Cinéfondation du Festival de Cannes en 2007, où il écrit le scénario de son premier long métrage, Le Policier. Depuis, il a été récompensé dans les festivals les plus prestigieux, avec le prix spécial du Jury à Locarno en 2011 pour Le Policier, une sélection à la Semaine de la Critique cannoise pour L’Institutrice, l’Ours d’Or de la Berlinale pour Synonymes en 2019, et le Prix du Jury du Festival de Cannes en 2021 pour Le Genou d’Ahed. Oui est son cinquième long métrage.

FILMOGRAPHIE

2025 – Oui (long métrage)

2021 – Le Genou d’Ahed (long métrage)

2021 – The Star (court métrage)

2019 – Synonymes (long métrage)

2016 – Journal d’un photographe de mariage (moyen métrage)

2015 – Why ? (court métrage)

2014 – L’Institutrice (long métrage)

2014 – Ammunition hill (court métrage)

2011 – Le Policier (long métrage)

2007 – La Petite amie d’Émile (moyen métrage)

2005 – Vish (court métrage)

2004 – Proyect gvul (court métrage)

ENTRETIEN AVEC NADAV LAPID

Comment est née l’envie de réaliser ce nouveau film sur un musicien qui a décidé de se donner corps et âme aux puissants pour les divertir, dans l’espoir d’accéder à la gloire et à la richesse ?

La question de la relation entre un individu et une communauté, ou un pays, existe dans tous mes films. Je m’intéresse à la capacité d’un individu d’exister face à un groupe. Il est important pour un artiste de chercher à comprendre l’air du temps. J’ai eu l’impression que mon film précédent, Le Genou d’Ahed, allait un peu au bout du cri, du refus, de la colère, du discours véhément d’opposition. Ce n’est pas un hasard si le film se terminait quand le personnage principal décidait d’arrêter avec tout ça et de devenir bon. Je me suis demandé ce que c’était d’être bon aujourd’hui dans un monde qui profondément est de plus en plus mauvais.

Il est dit dans Oui qu’il n’existe que deux mots : le non du refus et de la résistance, le oui de l’acceptation et du renoncement.

Ce dont je parle dans le film va bien au-delà de la situation en Israël. Je trouvais qu’aborder ce sujet du point de vue du non avait quelque chose de démodé. La meilleure manière de parler de cette puissance qui domine le monde, c’est en étant écrasée par elle. On se heurte aux limites de la fourmi qui hurle contre un éléphant. La soumission est la seule vérité du temps. À un moment dans le film, Y. dit à son fils « résigne-toi le plus vite possible. La soumission, c’est le bonheur. » Mes personnages se sont beaucoup aventurés dans le champ de la rage, de la contestation, de la révolte. Là, c’est le contraire. Il existait dans mes films précédents le fantasme que grâce aux poèmes d’un enfant, ou aux cris d’un homme, l’écart qui existe entre le monde dans lequel nous vivons et celui dans lequel nous devrions vivre allait se réduire, ou s’anéantir. J’avais envie d’y croire même si je savais que j’allais être déçu. Je me sentais toujours proche de personnages qui se cognaient contre des murs ou des portes fermées. Je suis toujours obsédé par ces portes ouvertes ou fermées, mais se cogner la tête contre elles, pour moi, c’est terminé. C’est devenu archaïque. La manière pour moi d’en parler aujourd’hui, c’est de montrer quelqu’un qui choisit de ramper pour arriver à se faufiler dans l’ouverture de la porte avant qu’elle ne se ferme. Je pense que cela en dit davantage sur la vérité du monde, la vérité de l’artiste dans ce moment. Y. est mon premier personnage principal passif, dans le sens qu’il accepte tout, se donne sans condition. Cela devient très intéressant sur le plan cinématographique. Par ses mouvements et ses gestes, il est le plus actif possible : il n’arrête pas de bouger, de danser. Mais en fait, sa volonté et son désir ont été stérilisés.

Tout en décrivant une situation désespérée, Oui s’apparente à un geste cinématographique plein de fougue et de poésie.

Tant que tu t’acharnes à manier une caméra jusqu’à atteindre quelque chose qui peut transcender ton sujet, tant que tu crois à la force d’un objet filmant et d’un objet filmé, tu es forcément à la recherche de la beauté. C’est un film qui par sa manière formelle essaie tout le temps de trouver des petites rédemptions, à l’intérieur d’une sorte de réalité assez triste.

Y a-t-il une part d’autoportrait dans le personnage de Y. ?

Nous sommes tous aujourd’hui des artistes non loin de Y., même si quelques rayons de soleil nous épargnent de lécher des bottes et des oreilles. Il n’y a pas d’apitoiement dans le film. Mais je dois constater, en tant que réalisateur, que nous sommes souvent réduits à la condition de Y. Y. est mon premier héros qui d’une certaine manière n’est pas du tout politique. Il ne comprend rien au monde qui l’entoure, et ne cherche pas à le comprendre. La politique l’ennuie. Il ne veut pas faire partie d’un film politique, mais d’une comédie musicale. Le film l’entraîne contre son gré en direction de la politique, parce que c’est l’état des choses. Y. se sent beaucoup plus à l’aise dans la partie comédie musicale, il y est comme à la maison. Malheureusement pour lui, il a besoin d’argent et doit aller à la rencontre du monde, et entrer dans un film politique.

Le 7 octobre 2023, le Hamas déclenchait une offensive meurtrière contre Israël, suivie par de nombreuses contre-attaques de l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Dans quelle mesure cet événement historique a-t-il bouleversé l’élaboration de votre film, dont le scénario avait été écrit au printemps de la même année ?

Je me sens un peu comme Y. puisqu’au départ je ne voulais pas réaliser un film qui soit perçu comme politique. J’étais à Paris le 7 octobre et j’ai été choqué comme beaucoup de gens par ce qui était en train de se passer en Israël. Au-delà de l’événement, puisque je suis cinéaste, je me suis demandé, au bout de quelques heures, à quoi cela pouvait encore servir de faire des films, et en particulier celui que j’étais en train de préparer, sur la condition d’un artiste. Cela a duré une dizaine de jours avant que je commence, avec prudence, à rouvrir mon ordinateur et examiner le scénario. La première phrase du scénario est demeurée dans le film. Elle provient de la bouche du chef d’état-major qui invite Y. à une guerre de chansons. La deuxième phrase est celle de Jasmine, l’épouse de Y., qui lui dit « laisse le chef d’état-major gagner. » Pour moi, ces deux phrases sont liées aux attaques du 7 octobre. La défaite magistrale de l’armée a été l’une des raisons principales de la vengeance qui a suivi. Le 7 octobre n’avait pas encore eu lieu, mais l’état d’Israël n’était pas si différent. Le scénario original a subi quelques modififications, sans être totalement transformé. Je viens d’un pays où la vie et la mort font partie du quotidien. C’est peut-être cela qui distingue un réalisateur israélien d’un réalisateur français : un réalisateur israélien ne peut pas s’échapper de l’État ou de la politique de son pays. Tu peux te cacher tant que tu veux, mais le pays viendra te trouver.

En acceptant de composer un hymne patriotique, Y. devient un agent de la propagande israélienne.

J’aimais l’idée que l’acte guerrier de Y. envers Gaza se résume à la composition d’une mélodie. Tandis que des avions et des canons bombardent Gaza, Y. lance des notes de musique. Deux semaines après le 7 octobre, je suis retourné en Israël pour chercher à comprendre ce qu’il s’y passait. J’ai rencontré beaucoup de gens pour les écouter : des amis, des connaissances, des chanteurs de rock, des cinéastes. Tous, à leur manière, ont travaillé pour la guerre, avec des chansons ou des vidéos. Il y avait une union sacrée. C’était aussi la guerre des artistes. L’art, en Israël, a choisi son chemin.

On remarque dans les décors du film l’omniprésence du drapeau israélien. Quelle est la part d’exagération ?

C’est le strict reflet de la réalité aujourd’hui. Il y avait dans le projet un potentiel qui est devenu actuel. Le pays était déjà assez frontal, mais les nuances sont tombées. L’ambiguïté n’a plus sa place. […]

Comment s’est déroulé le tournage, dans un pays en guerre ?

Pour la première fois de ma vie, de nombreux techniciens ont refusé de travailler sur le film, sur la base de son sujet, et aussi à cause de moi. Chaque jour, un nouveau technicien abandonnait le tournage. J’ai eu des échanges assez vifs avec des gens qui m’expliquaient pourquoi ils ne voulaient pas participer au film. Nous avons dû engager un chef maquilleur serbe, car nous avons découvert que tous les maquilleurs en Israël sont très patriotes. Je me suis dit que ce n’était pas moi qui avais changé, mais la réalité du pays. Même chose avec des acteurs qui avaient très envie au départ de jouer dans le film. Leurs agents nous ont appelé pour nous dire qu’ils avaient changé d’avis, avec des explications étranges. C’était choquant. Cela nous a plongé dans un état un peu paranoïaque. Lorsque nous avons tourné à Chypre, la guerre avec le Liban a éclaté. Nous avons dû écourter le tournage. Filmer en pleine guerre a posé une multitude de problèmes à la production, et a augmenté le coût du film. Lorsque nous avons filmé face à Gaza, avec cet énorme nuage de fumée noire, toute notre bande sonore était remplie de vraies explosions. Quand tu filmes une scène de baiser sur la colline devant Gaza, tu te demandes combien de gens seront morts à la fin du tournage. Il y avait dans l’équipe un technicien dont le père était un otage assassiné par le Hamas. Et un autre qui disait que son fils soldat était en train de bombarder Gaza. Quand nous avons tourné la scène sur la fameuse « colline de l’amour », durant une journée très chargée en explosions, nous l’avons fait en mode guérilla, avec une petite équipe, car nous étions dans une zone militaire interdite. L’armée est intervenue et a demandé que nous arrêtions le tournage. Heureusement, nous sommes tombés sur un jeune officier conciliant et curieux qui a engagé une conversation sur le cinéma avec l’équipe, et nous a accordé la permission de tourner pendant six heures.

Propos recueillis par Olivier Père le 3 mai 2025